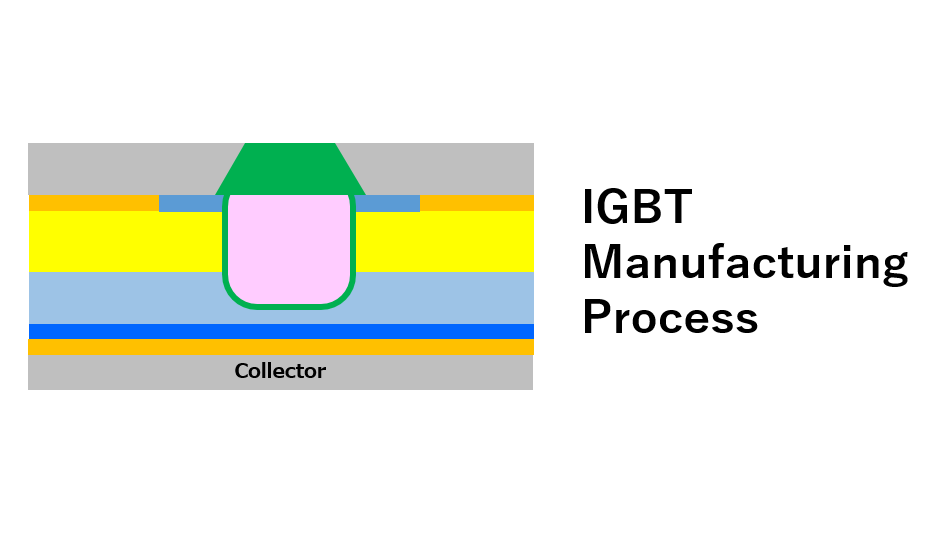

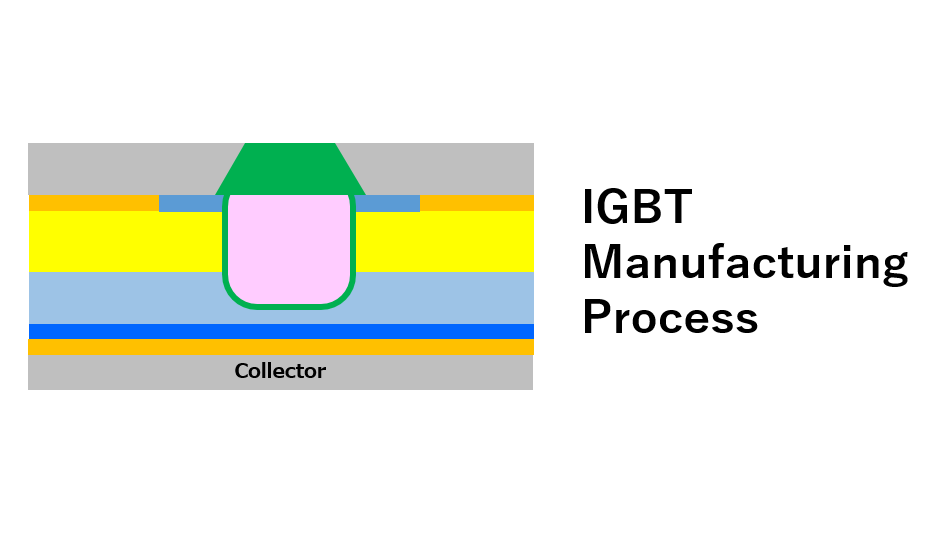

IGBTの製造工手の中で、電極形成に必要となるスパッタリングの技術について紹介します。

スパッタリング(電極形成)

IGBTの電極形成に使用される薄ウェーハ対応スパッタリング装置は量産工場で数多く使用されています。薄ウェーハの割れを回避するためのNi 又はNiV成膜による応力コントロールをする技術が重要です。

例えば、特殊冷却ステージを使用し温度制御するという方法があります。原理はPure Ni成膜中、低温で成膜することにより、応力を軽減させることで実現します。また、NiVのX Parameterを使うことによりNiVの応力コントロールも可能です。

ULVACのスパッタリング装置はuGmniは、これらの技術が使われており300mm の薄ウェーハ対応装置も提供しています。

枚葉式複合モジュール型成膜加工装置uGmniについて

枚葉式複合モジュール型成膜加工装置uGmniは、スパッタリング、エッチングなど複数の異なるプロセスモジュールを同一搬送コアに搭載し、可能な限り構成部品の共通化を行い、スペア部品の低減や同一操作画面による使い勝手向上など、電子部品の製造工程において更なる効率化を実現いたします。

メンテナンス性にも優れております。

ULVACではパワーデバイスIGBTの製造プロセスに向けたイオン注入装置、スパッタリング装置 等の技術を提供しています。パワーデバイスIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)とはInsulated Gate Bipolar Transistorの頭文字を取ったものです。

パワーデバイスIGBTのプロセスフロー

1.基板

2.B+注入

イオン注入装置を使用します。

3.マスク用絶縁膜形成

CVDでマスク形成をします。

CVD装置の紹介

4.マスク用絶縁膜加工

エッチングとアッシングで絶縁膜を加工します。

5.P+注入

イオン注入装置を使用します。

6.トレンチ形成

エッチングでトレンチを形成します。

ドライエッチング装置の紹介

7.絶縁膜形成

CVDで絶縁膜を形成します。

CVD装置の紹介

8.絶縁膜加工

エッチングとアッシングで絶縁膜を加工します。

9.Emitter電極形成

スパッタリングや蒸着で電極形成をします。

スパッタリング装置の紹介

10.P+ FS層形成

イオン注入装置でP+FS層を形成します。

イオン注入装置の紹介

11.B+(Collector)形成

イオン注入装置でB+(Collector)を形成します。

IGBT向け加工技術の紹介(イオン注入)

イオン注入装置の紹介

12.Collector形成

スパッタリングや蒸着でCollector形成します。

IGBT向け加工技術の紹介(スパッタリング)

スパッタリング装置の紹介

ULVACのキーテクノロジー

Ion Implantation

・FS層向けリン注入によりIGBT性能向上

・FS層向け水素注入によるCost低減

Sputtering

・薄ウエハー搬送可能

・応力調整

Etching

・Trench構造にも対応

PE-CVD

・27MHz駆動の低Damage Plasma

・基板Biasによる膜応力controlも可能

VCSELプロセスで必要となるドライエッチングの技術を紹介します。

VCSEL Mesa加工

VCSEL に用いられているGaAs 等のⅢ-Ⅴ族化合物半導体のエッチングには塩素系ガスが使用され,AlGaAs/GaAs 多層膜には反応性主体の条件が用いられるため,形状やウェハ面内分布の制御が難しいです。さらに,化合物半導体のエッチングでは,プロセス条件だけでは形状とウェハ面内分布制御の両立が困難です。

そこで、NE ドライエッチング装置では,アンテナ構造にISM(ICP with Static Magnetic field)方式を用いています。ISM 方式を用いたアンテナはプラズマ分布の最適化が可能であり,GaAs ウェハのエッチング面内分布で3% 以下の非常に均一な分布が得られます。実際のエピ構造による形状分布も面内で均一な形状が得られています。

メサの深さ制御については,IEP(Interferometry End Point:光干渉による終点検知)システムを用いることで,高精度にエッチングの深さを制御可能です。本システムを使用して得られた干渉波形を示すDBR 層を含め積層構造がエッチングされている様子が把握でき,この波形を監視しながらDBR ペア数をカウントすることで,任意の深さでエッチングを停止することができます。

VCSEL製造プロセスはこちら

自動運転で必要となってくるLiDAR等の3Dセンシング技術の光源として半導体レーザの市場が活発になっています。その中の一つとして大小型化、省エネなどのメリットのあるVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser:面発光レーザー)向けのドライプロセスを紹介します。

VCSELのプロセスフロー

1. エピタキシャル成長

GaAs(砒化ガリウム)基板上に,AlGaAs/GaAs 層を数十ペア以上からなるDBR(分布反射型Distributed Bragg Reflector) 多層膜と活性層を含む積層構造としてエピ成長させます。

2. パターニング&マスク形成

エピ層をメサと呼ばれる円柱状に形成するためのマスクパターンを形成します

3. メサ加工

ドライエッチングでメサ加工を行います。

VCSEL向けドライエッチング技術の紹介

マルチチャンバ型成膜加工装置の紹介

4. 酸化狭窄&保護膜形成

活性層近傍に設計された特定のAlGaAs 層をウェット酸化により酸化狭窄します(この酸化狭窄層は電流と光の閉じ込め構造として,VCSEL の特性を左右する非常に重要な層になります)。またメサの側壁保護膜の成膜をします。

5. 電極形成

n 型,p 型それぞれの層へ電極形成を行います。

本プロセスに関するお問い合わせはこちら

https://www.ulvac.co.jp/contact/elec_inquiry/

自動車産業において,電気自動車に次ぐ革命として自動運転技術の開発が進められている。自動運転を行うためには,自動車の周囲の情報を3 次元的に得る必要があり,車載用の高精度に3D センシングが可能な方法として,LiDAR(Light Detection And Ranging:光による検知と測距)がある。車載用LiDAR の市場は2018 年で15 億円程度であるが,今後自動運転技術の進歩に伴い,2024 年までには1400 億円の市場にまで達することが予測されている1)。LiDAR の原理は,レーザーをパルス状態で対象物に照射し,発光してから反射光を検出するまでの時間tを用いて,対象物との距離d を算出する(Fig.1)これはToF(Time of Flight)と呼ばれる技術であり,今後この原理を用いたセンシングデバイスはさらに増加していくものとみられる。この原理を用いたLiDAR は,①繰り返し発光するパルスレーザーと走査機構を用いた走査型LiDAR と,②高出力の単一パルスレーザーと2 次元受光素子アレイを用いたフラッシュ型LiDAR の2 種類に大きく分けられる。

現在実用化されているカメラやミリ波レーダーを用いた方式とは違い,LiDAR では赤外レーザーを用いている。Table 1 にそれぞれの特徴を一覧にした。ミリ波レーダーと比較して波長の短い赤外光を用いているため,検出の空間分解能が高く,歩行者や自転車等の検出も可能になっている。霧や雨などの悪天候時では,ミリ波レーダーと比べて検出性能が低下するが,夜間では同等の検出性能が得られる。

Table 1 Comparisons of sensors

車に搭載する特性上,デザイン面での小型化や,他のセンシングデバイスと比較して高価なため低コスト化が要求されている。そこで,赤外光源には小型な半導体レーザーが用いられている。LiDAR の普及に伴い,センシング関連の半導体レーザー市場も2018 年の180億円から,2024 年には700 億円にまで成長することが期待されている2)。

本稿では,LiDAR に用いられる半導体レーザーを紹介し,半導体レーザーの製造プロセスにおける課題と対策について,ドライプロセス技術がどのように用いられているかについて記述する。

(※この記事は、2019年9月発行のテクニカルジャーナルMo.83に掲載されたものです。)

記事の続きは下記URLよりアルバックテクニカルジャーナルに

ユーザ登録するとご覧いただけます。

https://www.ulvac.co.jp/r_d/technical_journal/tj83j/

文 献

1) P.Boulay, A.Debray, LiDAR for Automotive and Industrial Applications 2019 Report, (YoleDevelopment, 2019)2) M.Vallo, P.Mukish, Edge Emitting Lasers: Market & Technology Trends report(Yole Development, 2019)

リチウムイオン二次電池(Lithium-ion Battery : LiB)は,スマートフォン,ドローン,電気自動車(Electric Vehicle : EV)といった幅広い用途に適用され,市場規模は急速に拡大することが予想されている。特に自動車市場においては,欧州のEuro7 をはじめとする各主要国での排ガス規制の高まりや米国加州のZero Emission Vehicle(ZEV)規制強化,中国のNew Energy Vehicle( NEV)規制の動きを受け,従来の化石燃料を用いたエンジン技術ではこれらの規制をクリアすることが困難である。そのため,EV やプラグインハイブリッド車(Plug-in Hybrid Vehicle : PHV,PHEV)の普及に各自動車メーカーは舵切りを始めている1)。

シンクタンクの調査によると2040 年にはEV/ PHV の世界販売台数が6000 万台に上るという予測があり2),それに伴って電池容量の需要も急増すると言われている。従って,生産設備の増強や大容量の電池開発が急務であり,その実用化に向け各電池メーカーがしのぎを削っている。

(※この記事は、2019年9月発行のテクニカルジャーナルMo.83に掲載されたものです。)

LiB における負極

現行LiB とLi 金属負極を用いた次世代LiB

LiB は正極,負極,セパレータがFig.1 のように重ねられた状態で電解液に浸されている構造である。前述のように電池容量を向上させるために,各部材の材料や製法に関する開発が進められている。現在,負極はグラファイト塗工膜が用いられ,その理論容量密度は370mAh/g である。そのグラファイト負極を容量密度の大きい材料に変更することで,大容量化が図れる3)。

特に,3860mAh/g の理論容量密度を持つLi 金属負極に置き換えることが理想的と考えられ,次世代の負極材料の一つとして注目されている。

圧延Li 箔を用いた負極の課題

Li 金属は容量にとって理想的な系であるが,安全性と寿命の観点で課題がある。これらは,充放電反応をくり返した際に生じるデンドライトと呼ばれる針状にLi 金属が析出する問題4)が原因と考えられる。このデンドライトが成長し続けることで,正極と負極の短絡を引き起こし,発火等の原因となる。

またFig.2 に示すように,成長過程において脱落したデッドLi という充放電に寄与しないLi が生じ,電池寿命の点で課題が残されている5)。デンドライトは充電時の負極に生じる電流集中が原因と言われており6),Li 表面を平坦にし,かつ均一な表面被膜を形成することで電流分布を改善し,抑制することができると考えられる。現在,Li 金属負極として一般的に用いられる圧延プロセスにより作製したLi 箔は,圧延ローラーの表面粗度,プロセス雰囲気といった観点から前述の課題を解決できていないと考えられる。筆者らはこれらの課題を解決する手法として,表面平滑性に優れ,雰囲気制御ができる真空蒸着プロセスに着目した。さらに,現行の量産塗工ラインに適用することも視野に入れ,巻取蒸着法を選択し,Li 金属負極の量産化に向け開発を行っている。

記事の続きは下記URLよりアルバックテクニカルジャーナルに

ユーザ登録するとご覧いただけます。

https://www.ulvac.co.jp/r_d/technical_journal/tj83j/

文 献

1) みずほ銀行産業調査部 : Mizuho Industry Focus 205, 11(2018).2) 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 : focus NEDO 69, 9(2018).3) 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 : NEDO 二次電池技術開発ロードマップ 2013(Battery RM2013), 10(2013)4) 電気化学会 電池技術委員会編, "電池ハンドブック(" オーム社, 2010)p.58.5) Xin-Bing Cheng, Rui Zhang, Chen-Zi Zhao, and Qiang Zhang : Chemical Reviews, 117, 10406(2017).6) Kiyoshi Kanamura, Naohiro Kobori, and Hirokazu Munakata : BLIX, Symposium on Energy Storage, San Jose(2017), p.6

電気二重層キャパシタ(EDLC)は高出力と長寿命に優れた蓄電デバイスであるが,エネルギー密度が低いという課題がある。近年では温室効果ガスの排出量削減に関して世界的に政策が進められており,ハイブリット自動車(HEV)や電気自動車(EV)などに搭載するためのキャパシタにも高エネルギー密度化が求められている

そのため, Fig.1 に示すような活性炭を正負極に用いたEDLC の負極側をリチウムイオンがドープ可能な材料に置き換えることで,エネルギー密度を向上させたリチウムイオンキャパシタ(LIC)1, 2)の開発も盛んに行われるようになってきたFig.2 に各種蓄電デバイスのラゴンプロットを示す3)。ラゴンプロットとは横軸に出力密度(瞬発力に相当),縦軸にエネルギー密度(持久力に相当)を示したものである。理想的にはラゴンプロットの右上に位置する特性を持つことが望ましく,LIC はEDLC の瞬発力とリチウムイオンバッテリー(LIB)の持久力をどちらも兼ね備えた理想の蓄電デバイスとしての可能性を秘めている。

EDLC はその高出力特性から自動車の回生エネルギーシステムや,中国国内の路面電車,路線バスなどにも既に普及している4)。大電流で一気に充電を行うことで次の停留所や駅までの決められた短距離間を走行することができる。この蓄電池の部分をLIC で置き換えることにより,大量に積載しているEDLC を小型・軽量化でき,航続距離の改善も可能となる。将来的には急速充放電が可能になり,一般道路にもワイヤレス給電の技術が普及することで,LIC 単独のEV が実現することにも期待できる。我々がLIC の評価を開始した背景として,これまでリチウム- 硫黄二次電池(LiS)と呼ばれる次世代二次電池の正極材料に,化学気相成長(Chemical Vapor Deposition: CVD)法で作製したカーボンナノチューブ(CNT)電極の開発を行ってきたことが挙げられる。

この電池の課題として,硫黄が絶縁物であるため多量の導電材が必要となることが挙げられる。アセチレンブラックなどの炭素材料より導電性に優れたCNT を用いることで導電材の割合を減らすことが可能となり,電池特性向上につながる。熱CVD 法で作製されたCNT はニッケル金属箔上から垂直に配向しており,電極上部まで良好な電子伝導パスが形成されている(Fig.3 を参照)ため,硫黄の充填量を飛躍的に向上させることが可能であることをこれまで確認してきた5)。

本稿では,この導電性に優れた垂直配向CNT 電極がLIC の負極材料としても適用できるかどうか検証した結果について紹介する。

(※この記事は、2019年9月発行のテクニカルジャーナルMo.83に掲載されたものです。)

記事の続きは下記URLよりアルバックテクニカルジャーナルにユーザ登録するとご覧いただけます。https://www.ulvac.co.jp/research_development/technical_journal/index.htmlhttps://www.ulvac.co.jp/r_d/technical_journal/tj83j/

文献1) M. Morita: Electrochemistry 85, 736(2017).2) T. Chiba: Electrochemistry 85, 796(2017).3) https://www.jmenergy.co.jp/lithium_ion_capacitor/.4) "キャパシタ技術"平成30年度第3回研究会特別号, 28(2018).5) Y. Fukuda: The 19th International Meeting on Lithium Batteries(2018)803.